Голливуд в XXI веке: тенденции и особенности от нулевых до двадцатых

О Голливуде XXI века мы знаем больше всего: в этот период вышли знаковые франшизы, в прайме находились актеры, с которыми у простого человека и ассоциируется самое массовое из искусств, а режиссеры превратились в полноценные бренды. По сути, история американского кино развивается на глазах синефилов – разберемся в пертурбациях и тенденциях нового столетия.

Американское кино нулевых: ностальгия по фильмам с СТС в 9 вечера

Нулевые были максимально разными: от молодежных комедий про секс до супергеройских блокбастеров. Голливуд пестрил цветами, и каждый находил в нем что-то свое, причем в большинстве случаев это было «кино для всех» – просто, ненавязчиво, интересно. С большими актерами вроде Джорджа Клуни, Кейт Уинслет, Николь Кидман, Брэдом Питтом, этот список можно продолжать до бесконечности.

Тем не менее, магистральные особенности выделить все же можно: речь идет о зарождении современных франшиз и эпохе постмодерна. В подкорке уже всплыла главная франшиза первой половины нулевых – «Властелин Колец» Питера Джексона. Приключения Фродо Бэггинса и Братства кольца изменили правила игры и показали, каким может и должен быть массовый эпический блокбастер. Не будем забывать, что продолжалась реанимация «Звездных войн»: вышли «Атака клонов» и «Месть ситхов», Тоби Магуайр застолбил за собой образ классического Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми, а выход «Железного человека» в 2008 году стал предтечей «Мстителей» и всего, что будет с Marvel дальше.

В то же время многие авторы работали в рамках постмодернизма – переосмысления и смешения жанров, поиска ответов на вызовы XXI века. Режиссеры экспериментировали с сюжетами и стилями, пытались совместить несовместимое, «собирали» свое кино через цитаты и оммажи. На ум в первую очередь приходит Квентин Тарантино с «Убить Билла»: будто бы Акира Куросава появляется в эксплотейшн-фильме на аниме-вечеринке. Или «300 спартанцев» Зака Снайдера – глянцевая реклама фитнес-клуба на фоне (анти)исторической действительности во главе с царем Леонидом, ставшим мемом. Кстати, тут впору вспомнить и про Кристофера Нолана с его «Бэтмен: Начало», поскольку такого подхода к супергеройскому кино со страдающим от внутренней пустоты Брюсом Уэйном не было.

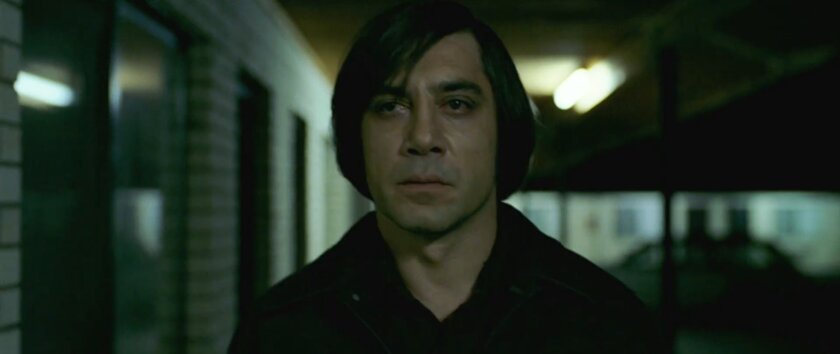

А еще это эпоха большой травмы. 11 сентября шрамом отразилось на Голливуде, и его авторы вступили в эпоху переосмысления. Как итог, на экране все больше сломленных и неоднозначных персонажей, а в структуре – тревога, страхи, разрыв шаблонов о сильнейшей в мире нации. В «Старикам тут не место» братьев Коэн смерть возведена в абсолют, а справедливость отсутствует; в «Мюнхене» Спилбрега террористы сами же запутались в звериной системе координат; «Вечное сияние чистого разума» ультимативно осмыслило любовь как антиутопию – и это лишь самые очевидные примеры.

Во многом это было признание: мы не знаем как устроен мир, но давайте попробуем разобраться вместе. При этом на столь неоднозначный вызов зрителю можно было и не отвечать – перед ним рассыпались тысячи кинолент разного жанра, смысла и содержания, где он мог найти все что угодно: от «Евротура» и «Где моя тачка, чувак?» до «Помни» и «Нефти». Обобщая, кино нулевых можно уложить в лаконичную парадигму фильмов на СТС и ТНТ в 9 вечера и точно не прогадать.

Десятые: супергерои забирают все, но им бросает вызов интеллектуальный мейнстрим

Десятые годы в Голливуде прошли под знаком расцвета супергероики и франшиз: и если «Гарри Поттера» с «Пиратами Карибского моря» любили буквально все, то с экспансией Marvel ситуация была не столь однозначной. Фильмы про Капитана Америку и иже с ним одними считались бестолковой жвачкой, другие же превозносили истории про сверхлюдей, что немудрено: в них снимались лучшие актеры, бюджеты были баснословными, а от спецэффектов отвисала челюсть. Все это превращало поход в кино в зубодробительный аттракцион. В общем, в 2010-х слово «Marvel» приобрело нарицательное значение, став современной мифологией, но ему формировалась оппозиция.

Противостояние шло в рамках парадигмы «искусство против контента», где зарождающиеся стриминги сыграли не последнюю роль. Но началось все в 2012 году с появлением студии A24 Films, сегодня более известной как просто A 24. Ее формула успеха проста: снимать интеллектуальное кино для всех, создать точку притяжения тем, кому приелись блокбастеры. Картинам A 24 присущи все черты так называемого «авторского фильма», однако с приятным послевкусием как для студента-хипстера, так и для вашей бабушки. И даже если название студии кажется не знакомым, то ее фильмы десятых точно на слуху: «Из машины», «Ведьма», «Зеленая комната», «Человек-швейцарский нож», «Лунный свет», «Проект «Флорида», «Солнцестояние» и многие другие. Арт-мейнстрим успешно бросил вызов сложившемуся положению вещей: маленькие фильмы стали громкими, затмевая многомиллиардные релизы.

Вскоре на святое позарился Netflix – попкорн и кинотеатральный прокат. В 2018 году стриминг выпускает «Рому» Альфонсо Куарона: черно-белую медитативную историю о Мексике 70-х в лучших традициях Федерико Феллини. Фильм берет «Золотого льва» в Венеции и три «Оскара», меняя правила игры: никакого проката, домашний просмотр. Но реальная бомба взрывается через год с релизом «Ирландца» Мартина Скорсезе. Фильм с бюджетом 160 миллионов долларов, звездами старой гвардии выходит сразу онлайн без долгого проката в кинотеатрах.

Тут и произошел раскол внутри Голливуда. Большие кинематографисты вроде Кристофера Нолана и Квентина Тарантино защищали кинотеатральный прокат – мол, Netflix убивает магию большого экрана. А мастодонты, среди которых Мартин Скорсезе и Альфонс Куарон заняли иную позицию: в кинотеатрах показывают бестолковые жвачки, поэтому нужно использовать преимущества стримингов с полной свободой действий для автора.

Netflix, по сути, поставил Голливуд в неудобное положение: либо играть по новым правилам, либо уходить в оппозицию. История Фабрики Грез ранее не раз показывала, что второй вариант не работает, нужно быть на гребне волны. И ей пришлось смириться и принять новую систему координат. А вскоре пандемия закрепила новые правила игры. Что было дальше – читайте во второй части.